Historique : "La Moutena" est l'une des plus ancienne ferme du Val d'Héry.

La Moutena, treuil de levage devant le gite.

Faisons un saut en arrière de 376 ans.

Richelieu convoite en ce début du XVIIe siècle outre La Navarre, la Franche-Comté qui était sous domination Espagnole.

Les troupes Françaises du prince de Condé l'envahissent en 1636.

De 1636 à 1639 les troupes de Weimar avec les Suédois comme les troupes alliées à la Franche-Comté dévastent la contrée.

Les mercenaires Croates et Lorrains brûlent les villages, massacrant les habitants, saccagent les cultures.

A partir de 1640 la province est ruinée.

Le Val d'Héry situé sur un axe de communication important pâti durement des passages répétés des différentes armées qui sillonnaient la province.

Au début du XVIIe siècle les constructions rurales étaient souvent en bois que la forêt Comtoise pouvait fournir.

En 1614 Moutaine comptait 12 feux ou 12 familles soit 36 habitants.

En 1644 il a été recensé plus qu'une seule famille.

En 10 ans de guerre de 1634 à 1644, 250 000 Comtois furent tués.

Sur 2 000 villages que comptait la Comté, 600 furent détruits.

Tous les villages, hameaux autour de Salins furent mis à sac et en ruines, Ivory,Champagny, Aresches, Fonteny...et sûrement Moutaine.

Le repeuplement s'étant éffectué lentement par la suite de cette guerre de 10 ans et aussi du fait des épidémies de peste, Moutaine en 1657 avait 5 feux soit 36 habitants puis en 1661 plus que deux familles.

Moutaine était une des communautés dépendantes de la seigneurerie de Salins.

Le 14 février 1674, l'armée française entre de nouveau dans la Franche-Comté qui était toujours Espagnole.

Le 13 Mai elle s'installe à Vers-en-montagne, toute la campagne est ravagée pendant 4 jours.

A partir du 4 Juin jusqu'au 20 juin capitulation de Salins le pays est à feu et à sang, les blés coupés et les armées de Louis XIV mettent en ruine les habitations.

Il y a fort à penser qu'au hameau de Moutaine durant cette guerre d'invasion les maisons ont été de nouveau dévastées, pillées et brûlées.

Les habitants des communes avoisinantes de Salins se réfugiant en tant que retrayants, derrière les murs d'enceinte de la ville.

En 1678 un écrivain anonyme publie son périple aller et retour de Paris -Lucques-Paris en passant par Salins pour se diriger vers Genève.

Il évoque son séjour à Salins, décrit d'une façon détaillée l'obtention du sel aux salines royales, le caractère typique de la ville et le mode de vie de ses habitants.

Il est étonné qu'en ce 18 octobre 1678 toutes les femmes du commun aussi bien que les paysannes vont les pieds et les jambes nues et qu'elles sont accoutumées à cela.

A son départ de Salins il emprunte en litière la montée du Val d'Héry par le chemin du sel qui longe le cours de La Furieuse, en évoquant qu'il y avait quantité de maisons éparses toutes en pierre de taille de 10 à 15 toises en carré, couvertes de grands toits forts plats qui débordaient de tous côtés surtout au devant de la maison où ils étaient soutenus de piliers faisant une manière de loge et où l'on est à couvert.

Il décrit qu'arrivé au deçà du Val sur le plat, apparaissait un grand parc avec ses murailles ruinées accompagné d'un château à moitié abattu, qui paraissait avoir été fort.

Le recensement dénombre pour Moutaine en :

- 1687: 6 feux

- 1688 : 5 maisons et huit familles soit 37 habitants.

La population se décompose ainsi : 9 hommes, 9 femmes, 17 enfants, 1 servante, 1 valet.

Les foyers détiennent : 11 vaches, 11 veaux, 15 boeufs, 3 cheveaux, 9 chèvres, 10 cochons et 60 moutons.

- 1750 : 5 feux

- 1751 : 5 feux, 5 habitants

- 1752 : 6 feux.

Richelieu convoite en ce début du XVIIe siècle outre La Navarre, la Franche-Comté qui était sous domination Espagnole.

Les troupes Françaises du prince de Condé l'envahissent en 1636.

De 1636 à 1639 les troupes de Weimar avec les Suédois comme les troupes alliées à la Franche-Comté dévastent la contrée.

Les mercenaires Croates et Lorrains brûlent les villages, massacrant les habitants, saccagent les cultures.

A partir de 1640 la province est ruinée.

Le Val d'Héry situé sur un axe de communication important pâti durement des passages répétés des différentes armées qui sillonnaient la province.

Au début du XVIIe siècle les constructions rurales étaient souvent en bois que la forêt Comtoise pouvait fournir.

En 1614 Moutaine comptait 12 feux ou 12 familles soit 36 habitants.

En 1644 il a été recensé plus qu'une seule famille.

En 10 ans de guerre de 1634 à 1644, 250 000 Comtois furent tués.

Sur 2 000 villages que comptait la Comté, 600 furent détruits.

Tous les villages, hameaux autour de Salins furent mis à sac et en ruines, Ivory,Champagny, Aresches, Fonteny...et sûrement Moutaine.

Le repeuplement s'étant éffectué lentement par la suite de cette guerre de 10 ans et aussi du fait des épidémies de peste, Moutaine en 1657 avait 5 feux soit 36 habitants puis en 1661 plus que deux familles.

Moutaine était une des communautés dépendantes de la seigneurerie de Salins.

Le 14 février 1674, l'armée française entre de nouveau dans la Franche-Comté qui était toujours Espagnole.

Le 13 Mai elle s'installe à Vers-en-montagne, toute la campagne est ravagée pendant 4 jours.

A partir du 4 Juin jusqu'au 20 juin capitulation de Salins le pays est à feu et à sang, les blés coupés et les armées de Louis XIV mettent en ruine les habitations.

Il y a fort à penser qu'au hameau de Moutaine durant cette guerre d'invasion les maisons ont été de nouveau dévastées, pillées et brûlées.

Les habitants des communes avoisinantes de Salins se réfugiant en tant que retrayants, derrière les murs d'enceinte de la ville.

En 1678 un écrivain anonyme publie son périple aller et retour de Paris -Lucques-Paris en passant par Salins pour se diriger vers Genève.

Il évoque son séjour à Salins, décrit d'une façon détaillée l'obtention du sel aux salines royales, le caractère typique de la ville et le mode de vie de ses habitants.

Il est étonné qu'en ce 18 octobre 1678 toutes les femmes du commun aussi bien que les paysannes vont les pieds et les jambes nues et qu'elles sont accoutumées à cela.

A son départ de Salins il emprunte en litière la montée du Val d'Héry par le chemin du sel qui longe le cours de La Furieuse, en évoquant qu'il y avait quantité de maisons éparses toutes en pierre de taille de 10 à 15 toises en carré, couvertes de grands toits forts plats qui débordaient de tous côtés surtout au devant de la maison où ils étaient soutenus de piliers faisant une manière de loge et où l'on est à couvert.

Il décrit qu'arrivé au deçà du Val sur le plat, apparaissait un grand parc avec ses murailles ruinées accompagné d'un château à moitié abattu, qui paraissait avoir été fort.

Le recensement dénombre pour Moutaine en :

- 1687: 6 feux

- 1688 : 5 maisons et huit familles soit 37 habitants.

La population se décompose ainsi : 9 hommes, 9 femmes, 17 enfants, 1 servante, 1 valet.

Les foyers détiennent : 11 vaches, 11 veaux, 15 boeufs, 3 cheveaux, 9 chèvres, 10 cochons et 60 moutons.

- 1750 : 5 feux

- 1751 : 5 feux, 5 habitants

- 1752 : 6 feux.

Fin de la Franche-Comté espagnole.

Vue de Salins du

Val d'Héry.

Suite à la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV elle fut administrée par le secrétaire d'état à la guerre jusqu'au traité de Nimègue en 1678, puis elle fut administrée par des intendants depuis Besançon.

La Moutena comptait parmi les 5 maisons recensées.

Les accès aux habitations étaient particulièrement délicats, les éboulements de terrain étaient fréquents, en janvier 1757 ils emportent plusieurs bâtiments situés au bord de La Furieuse, le chemin du sel venant de Pont-d'Héry situé sur la rive droite de la rivière La Furieuse n'échappe pas à la règle, on rapporte que jusqu'en 1792 époque de l'établissement de la grande route, il n'y avait plus de voie de communication pour aller à Salins, sauf des chemins multiples à travers les héritages engendrant de nombreux conflits avec les propriétaires.

L'intendant Derigny dans ses mémoires sur les routes de Franche-Comté confirme la situation d'isolement des communautés du Val d'Héry, que la seule route partant de Salins vers Pont d'Héry accessible au commerce et à la malle poste passait par Champagny, appelée route par les monts de Champagny..

Un plan projet de 1780 pour une nouvelle route dès la sortie de Salins vers la Suisse via Champagnole à partir du pont Romand montre, que la voie de communication habituelle à l'époque par les monts de Champagny n'est plus adaptée; le plan projet de route par la rive droite de La Furieuse indique, à chaque hameau traversé le positionnement de chaque bâtisse, ainsi pour Moutaine le dénombrement des maisons est le suivant:

- Martinet du moulin Neuf : 2 maisons.

- Moulin Cocard : 2 maisons.

- Hameau du haut : 5 maisons, La Moutena inclue.

Fin du XVIIIème siècle.

Survient la révolution Française.

Louis XVI dans une lettre à la nation du 24 janvier 1789 invite les communautés à rédiger de leurs voeux, remontrances et doléances, des cahiers qui devaient ensuite, au chef-lieu du bailliage être rédigés en un seul et fixait au 23 mars la réunion des commissaires chargés de cet acte.

Au commencement de mars, le procureur du roi au bailliage de Salins remis au conseil une copie de ces documents avec sommation à Messieurs du Magistrat de la faire publier le dimanche suivant aux messes paroissiales par les sieurs curés et ensuite devant la principale porte de chaque église en convoquant au son de la cloche les habitants pour que ceux-ci fassent leurs assemblées, établissent, rédigent leurs doléances et nomment leur député.

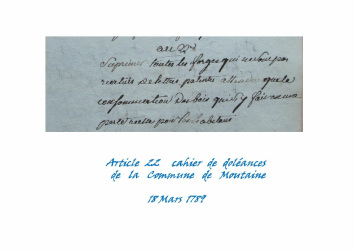

Le 18 mars 1789 la communauté de Moutaine adresse son cahier de doléances comportant 24 articles, seulement 4 signatures sont apposées à la dernière page. La majeure partie des 24 articles écrits concerne des sujets dits d'intérêts généraux. On note la ressemblance monstrueuse de ceux-ci avec la majeure partie d'autres cahiers des charges d'autres communautés, c'est du copier-coller avant l'heure.Très peu d'articles concernent les préoccupations des habitants de Moutaine. On relève, qu'à l'article 18 le tirage de la milice soit abrogé, à charge de la province de fournir la levée des hommes au prix d'argent, qu'aux articles 22 et 23 soit supprimé:

"toutes les forges qui ne possèdent pas de lettres patentes, attendu que la consommation des bois qu'il s'y fait est une perte réelle pour les habitants; ainsi que les salines de Franche-Comté, que les bois du roi soient vendus pour payer la dette de la nation et que les bois des communautés soient rendus."

On s'aperçoit que le bois d'usage pour les habitants était une préoccupation majeure de chaque instant, de là à demander les suppressions des forges et des salines en Franche-Comté étaient dans l'air du temps mais contre-révolutionnaire.

A Paris, l'assemblée adopte le principe de la division du territoire du royaume en départements districts et cantons, consacre l'existence de municipalités perpétuant ainsi les communautés antérieures.

Par lettre patente, Louis XVI du 4 Mars 1790 indique que pour le Jura, l'assemblée et le Directoire du département se tiendront alternativement dans les villes de Lons, Dôle, Salins et Poligny.

Le département est divisé en 6 districts dont les chefs lieux sont Dôle, Salins, Poligny, Lons, Orgelet et St Claude.

La loi du 22 Juillet 1791 pose le principe général d'un recensement direct de la population du territoire à intervalles réguliers, sous forme de listes nominatives par commune.

La commune de Moutaine comptait en 1790, 33 habitants.

Louis XVI dans une lettre à la nation du 24 janvier 1789 invite les communautés à rédiger de leurs voeux, remontrances et doléances, des cahiers qui devaient ensuite, au chef-lieu du bailliage être rédigés en un seul et fixait au 23 mars la réunion des commissaires chargés de cet acte.

Au commencement de mars, le procureur du roi au bailliage de Salins remis au conseil une copie de ces documents avec sommation à Messieurs du Magistrat de la faire publier le dimanche suivant aux messes paroissiales par les sieurs curés et ensuite devant la principale porte de chaque église en convoquant au son de la cloche les habitants pour que ceux-ci fassent leurs assemblées, établissent, rédigent leurs doléances et nomment leur député.

Le 18 mars 1789 la communauté de Moutaine adresse son cahier de doléances comportant 24 articles, seulement 4 signatures sont apposées à la dernière page. La majeure partie des 24 articles écrits concerne des sujets dits d'intérêts généraux. On note la ressemblance monstrueuse de ceux-ci avec la majeure partie d'autres cahiers des charges d'autres communautés, c'est du copier-coller avant l'heure.Très peu d'articles concernent les préoccupations des habitants de Moutaine. On relève, qu'à l'article 18 le tirage de la milice soit abrogé, à charge de la province de fournir la levée des hommes au prix d'argent, qu'aux articles 22 et 23 soit supprimé:

"toutes les forges qui ne possèdent pas de lettres patentes, attendu que la consommation des bois qu'il s'y fait est une perte réelle pour les habitants; ainsi que les salines de Franche-Comté, que les bois du roi soient vendus pour payer la dette de la nation et que les bois des communautés soient rendus."

On s'aperçoit que le bois d'usage pour les habitants était une préoccupation majeure de chaque instant, de là à demander les suppressions des forges et des salines en Franche-Comté étaient dans l'air du temps mais contre-révolutionnaire.

A Paris, l'assemblée adopte le principe de la division du territoire du royaume en départements districts et cantons, consacre l'existence de municipalités perpétuant ainsi les communautés antérieures.

Par lettre patente, Louis XVI du 4 Mars 1790 indique que pour le Jura, l'assemblée et le Directoire du département se tiendront alternativement dans les villes de Lons, Dôle, Salins et Poligny.

Le département est divisé en 6 districts dont les chefs lieux sont Dôle, Salins, Poligny, Lons, Orgelet et St Claude.

La loi du 22 Juillet 1791 pose le principe général d'un recensement direct de la population du territoire à intervalles réguliers, sous forme de listes nominatives par commune.

La commune de Moutaine comptait en 1790, 33 habitants.

Période révolutionnaire: "La Moutena" intégrée à un site industriel.

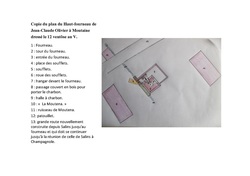

La Moutena, plan du site 1797.

Un plan de situation à échelles, daté du 12 ventôse de l'an 5 (soit le 2 Mars 1797) de Moutaine, spécifie l'implantation à côté de " La Moutena", d'un haut fourneau avec ses dépendances, le tout couvert de tuiles sauf une partie du logement construit.Ce site industriel où était inclus La Moutena, était détenu en tant que propriétaire par le citoyen Jean Claude Olivier maître de forges à Champagnole, demeurant à Pont du Navoy.

Sur le plan La Moutena est représentée par un rectangle dans l'axe Est-Ouest, implanté à 12,8 toises à l'Est de la grande route de Salins nouvellement construite jusqu'au niveau du Haut-fourneau du sieur Olivier et qui selon les notations du plan, devait selon les projets se continuer jusqu'à la réunion de celle de Salins à Champagnole.

Les relevés de la batise donne une longueur de 12,2 toises sur 6,5 toises de côté.

Les indications portées sur le plan pour La Moutena, mentionnent:

"logement composé de 2 cuisines, 2 poèles, un cabinet, une grange et une écurie au rez-de-chaussée. 2 chambres hautes avec les greniers et galletas dessus et une cave."

Pourquoi un tel plan ?

Sur le plan La Moutena est représentée par un rectangle dans l'axe Est-Ouest, implanté à 12,8 toises à l'Est de la grande route de Salins nouvellement construite jusqu'au niveau du Haut-fourneau du sieur Olivier et qui selon les notations du plan, devait selon les projets se continuer jusqu'à la réunion de celle de Salins à Champagnole.

Les relevés de la batise donne une longueur de 12,2 toises sur 6,5 toises de côté.

Les indications portées sur le plan pour La Moutena, mentionnent:

"logement composé de 2 cuisines, 2 poèles, un cabinet, une grange et une écurie au rez-de-chaussée. 2 chambres hautes avec les greniers et galletas dessus et une cave."

Pourquoi un tel plan ?

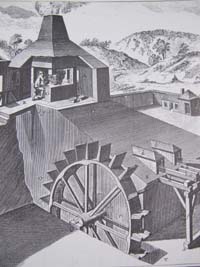

L'affaire du haut-fourneau de Moutaine.

Le 23 frimaire an X soit le 14.12.1801, les consuls de la république établissent et publient un arrêt relatif à la construction d'un haut fourneau par le maître de forges de Champagnole, sur la rivière de Salins, le conseil d'état entendu, arrêtent: " Il n'y a pas lieu à revenir sur les dispositions de l’arrêté du Comité de salut public du 3 nivôse an 3."

signé Bonaparte 1er consul.

Pourquoi un tel arrêt au plus haut niveau de la République?

Et pourquoi Sept ans après?

Le citoyen Jean-Claude Olivier est membre d'une famille de maîtres de forges, riches propriétaires possédant des forges à Champagnole ( Martinet des Iles et forges Le bas) un haut-fourneau à Pont-du-Navoy et des terres où ils exploitent des mines à ciel ouvert et à galeries depuis 1782.

Jean-Claude Olivier s'adressa en l'an 2 à la commission des armées et poudres pour obtenir la permission de construire un haut-fourneau sur le ruisseau de Moutaine, dans un terrain appelé la grange de Viousse.

Cette commission renvoie sa demande à l'examen de l'administration du district d'Arbois pour vérifier si l'Entreprise d'Olivier devait apporter quelque utilité ou quelque préjudice, soit à la République soit à quelques particuliers.

L'administration du district fit visiter les lieux par un commissaire qui adresse son procès-verbal en assurant dans sa lettre du 22 messidor an 2 que le haut-fourneau n'était contraire ni aux intérêts de la République ni à ceux des particuliers voisins.

Ce procès-verbal étant égaré, une autre visite avec rapport furent effectués le 21 thermidor an 2. Cet acte constate :

1° que le haut-fourneau d'Olivier est environné de mines abondantes.

2° que les terrains sur lesquels il est assis sont stériles et sans valeurs.

3°que le cours d'eau est suffisant.

4° que sans se servir en aucune manière des forêts affectées aux salines de Salins, il existe dans le voisinage une quantité de bois appartenant aux communes et aux particuliers qui

peuvent être employés avantageusement, pour les propriétaires à l'affouage du Haut-fourneau.

A la vue de ces pièces et sur le rapport de la commission des armées, le Comité de salut public accorda le 2 nivôse an 3, la permission sollicitée par Olivier Jean-Claude, à savoir:

" sous la condition d'employer le produit à la fabrication de projectiles de guerre pour le service de la République."

Cet arrêté fut enregistré au greffe de la réformation des bois affectés aux salines de Salins sans aucune opposition.

Le maître de forges commença l'élévation de son Haut-fourneau la même année ou la concession lui en avait été accordée par l'autorité qui représentait celle du gouvernement.

Pour remplir les conditions imposées, J.C Olivier s'empresse de satisfaire aux commandes demandées par le Ministère de la marine durant l'an 4,5 et 6, initiées par la lettre du Ministre de la guerre le 28 pluviôse an 4.

Sur réclamation de la régie de l'enregistrement des domaines représentant les salines de Salins, le ministre des finances intervient auprès de l'administration centrale le 12 germinal an 5, sur les craintes et dommages causés aux Salines sur la pénurie de bois et la chèreté des transports par l'existence du Haut-fourneau de Moutaine-Aresches :

" Il a été construit un Haut-fourneau sur la rivière de Salins à 3 000 toises de la Saline Nationale de Salins, que l'activité de celui-ci donne des craintes d'une pénurie de combustibles préjudiciables à cette saline et peut la priver des voitures et conducteurs qui pourvoient à son alimentation, d'une crainte d'augmentation de 25 à50% du prix d'achat des combustibles."

Sur ce constat accablant, le Ministre demande de lui communiquer tous les renseignements nécessaires et si l'activité du Haut-fourneau est d'une importance majeure pour en autoriser le maintien.

Les salines de Salins donna ses observations le 20 floréal an 5.

1° que l'on n'avait point entendu les parties intéressées lors de la concession.

2° que la concession n'avait point rempli la condition qui lui avait été imposée.

3° qu'une plus grande consommation de bois nuirait à l’approvisionnement des habitants de Salins.

4° que les transports deviendraient plus onéreux par la concurrence.

La commune de Salins n'est pas en reste, elle répète les mêmes considérations et ajoute celle que l'agriculture pourrait souffrir d'un trop grand emploi de voitures, que le lavage des minéraux dans la rivière de Salins tendait à corrompre les eaux et à rendre l'usage dangereux pour le bétail.

IL est à noter qu'en effet le minerai de fer provenant de la " terre de fer" avant d’être introduit dans le haut-fourneau est extrait de sa gangue végétale par un lavage à l'eau à l'aide d'un patouillet installé généralement au bord d'un cours d'eau.

La sentence tombe le 19 prairial an 5, sur le rapport accablant du ministre des finances, le Directoire exécutif adresse un message au conseil des cinq cent pour la suppression du Haut-fourneau, en considérant la crainte de compromettre les approvisionnements en bois des salines de Salins et devoir renchérir les frais de transports.

Le 5 pluviôse an 6 J.C Olivier présente au Département du Jura un mémoire pour obtenir la maintenue de son Haut-fourneau.

L'administration centrale fut d'avis de conserver l'usine.

Il est nécessaire ici de rappeler que la famille Olivier à Champagnole comme à Pont-du-Navoy briguait et occupait des postes à la mairie en tant que conseillés et c'était bien le préfet qui nommait le maire et les adjoints, ainsi le 28 pluviôse an 8, Etienne Joseph Olivier maître de forges fut nommé Maire de Champagnole puis de nouveau de 1806 à 1815, il était le frère de J.C Olivier qui lui aussi fut maire, mais à Pont-du-Navoy.

De fait le 13 thermidor an 8, la régie des domaines demande des renseignements positifs à l'agent principal de la réformation des salines de Salins. Ces renseignements furent rédigés le 29 fructidor an 8. Ils sont accompagnés d'un tableau contenant par approximation l'état des produits des forêts qui sont implantées dans le voisinage du Haut-fourneau, l'état de la consommation annuelle en y comprenant celle de la Saline.

Il en résulte un excédent chaque année de 3 929 cordées, la plus forte consommation pour le Haut-fourneau était de 1 200 cordes.

Ce tableau offre des détails si évidents, que le ministre des finances dans sa lettre du 11 frimaire an 9 au ministre de l'intérieur le désigne comme devant satisfaire à toutes les explications désirées par le conseil des mines, ainsi le ministre de l'intérieur proposa dans son rapport au conseil d'état du 26 thermidor an 9 de maintenir le Haut-fourneau en activité.

L'affaire du Haut-fourneau de Moutaine fut entendu au conseil d'état, ainsi en décida le 1er consul dans son arrêt du 23 frimaire an 10 de maintenir en l'état le Haut-fourneau du citoyen J.C Olivier.

Celui-ci pour dissiper toutes les réclamations de la ville de Salins sur le lavage des minéraux dans la rivière, s'engagea à ne plus établir ses patouillets sur cette rivière.

Quelques restes de fondations de ces constructions sont encore visibles dans la pâture face à l'ancienne halle, au bord du ruisseau de Moutena et le long de la D 467; route qui à l'origine, dès que le raccordement fut établi au delà de Pont d'Héry avec l'ancienne voie de passage venant de Salins et passant par les monts de Champagny, se dénommait route de Besançon à Gex, puis route départementale n° 3.

Que dire de cette affaire, que par la situation du contentieux avec l'administration gouvernementale rien ne parait sur ce Haut-fourneau dans les recensements établis par l'administrateur du Directoire du district d'Arbois de 1790 à l'an 7 et rien n'a empêché le sieur Olivier de faire tourner son usine de Moutaine de la même manière que celles qu'il détenait ailleurs.

Ainsi il mentionne dans un mémoire qu'il rédige le 24 juillet 1811 son établissement de Moutaine tourne 6 mois/an, produit 55 000 de fonte avec un bénéfice de 3 850 francs, soit de l'ordre de 5 400 euros (le Franc germinal a été institué en France dès le 28 thermidor an 3).

Que pour ce site de production de fonte, il exploite donc, une mine de fer sur tout le terrain de la grange de Viousse située sur la commune d'Andelot-en Montagne au lieu-dit La Chassagne ( il est à noter la confusion faite par l'ensemble des documents officiels de l'époque stipulant que le Haut-fourneau était situé à Moutaine sur un terrain appelé grange de Viousse) .

Cette mine se tire en chasse ou plutôt à découvert, elle est de grains, il faut 5 voitures brutes en terre pour une lavée. Il y a 3 patouillets à bras éloignés d'un quart d'heure les uns des autres, alimentés par de l'eau de pluie, employant 12 ouvriers. Le plan cadastral de 1823 fait apparaître qu'à ce lieu existe auprès du chemin vicinal d'Andelot à la grange de Viousse une toute petite bâtisse dénommée la maison du mineur, construite près d'une mare où est précisé un lavoir, à quelques distances se situent 2 étangs avec chaussées et lavoirs, qui devaient servir donc de patouillets.

Cette mine était relavée dans un patouillet auprès du haut-fourneau, comme quoi les engagements avancés par J.C Olivier auprès de la ville de Salins 10 ans plus tôt ne sont pas très respectés.

Il exploite une autre mine sans demande ni concession proche de Cernans, elle est en roche et ne sert que de castille ou fondant pour le Haut-fourneau, elle se fait sur environ un quart de lieu d"étendue.

Il exploite encore une autre mine sur l'ex commune de Boucherans, au lieu dit la Saint Jean à 300 m au Sud-Est du village.

Dans son mémoire de 1811 il décrit cette mine de 72 ares qui comporte un puit de 25 m de profondeur et des galeries pouvant atteindre 200 m de long, que 4 ouvriers en 4 mois peuvent sortir ce qu'il faut pour un roulage de 6 mois du Haut-fourneau, que le Haut-fourneau est exploité par 2 chargeurs, 2 fondeurs, un remplisseur de rasses, 3 commis: un pour les mines, un pour les bois et un directeur pour le fourneau.

Le comportement conflictuel entre industriels semble être de mise et surtout entre les maîtres de forges.

Ainsi lorsque les sieurs Monnier et Jobez maîtres de forges en 1812 souhaitent reconstruire à Syam sur la rivière de l'Ain les unités tombées en ruines, de deux feux d'affinage avec ordon à dôme, un feu de platinerie, un feu de martinet, d'une fenderie et d'un laminoir; une opposition collective s'est formée de la part des sieurs Muller, Olivier des forges de Champagnole, de Jean-Claude Olivier de Pont-du-Navoy et de Boutaud maitre de forge à Sirod (Claude-Louis Boutaud épouse en 1802 Marie-Amable Morel de la famille Morel, maîtres de forges à Bourg-de-Sirod, associés et parents par alliance avec Claude Jobez depuis 1794, ce qui n’empêchera pas Claude Jobez en décembre 1810 propriétaire des 3/4 des forges de Baudin de faire sommation aux Boutaud, qui possèdent le reste, d'avoir à liciter l'usine estimée à 160 000 francs et somme les mêmes Boutaud de mettre à sa disposition un logement dans la maison de maitre qu'ils occupent à Bourg-de-Sirod).

Cela devait être merveilleux les réunions de famille!

Ce triumvirat a prétendu:

1° qu'au lieu d'une restauration, il s'agissait d'une création nouvelle, qui ne pouvait s'élever qu'au préjudice de la chose publique et en sacrifiant l'intérêt de plusieurs particuliers, en détruisant des établissements de même genre aussi anciens que légalement édifiés.

2° que ni les demandeurs ni les auteurs n'ont obtenu l'autorisation du gouvernement.

3° que dans le canton seul de Champagnole il existait une si grande quantité d'établissements de ce genre, qu'ils ont déjà détruit en partie les ressources nécessaires à leur entretien et que plusieurs sont tombés en fériation.

4° que le prix du combustible a été porté à des taux si excessifs, que le prix du fer en était augmenté et que les adjudicataires des coupes ne pouvaient le plus souvent remplir leurs engagements qu'en se ruinant et qu'enfin cet état de choses ne pouvait qu'empirer par la surconsommation de 6 000 cordes de bois par an.

5° que les habitants de Syam devaient s'opposer à ce nouveau projet s'ils ne voulaient voir la plus grande partie de leurs récoltes perdues par le gonflement des eaux.

6° et enfin que les demandeurs ont été propriétaires jusqu'en 1811 des hauts-fourneaux et forges du bourg de Sirod, suffisants pour eux et qu'ils les ont vendus pour acheter les nouvelles usines en ruines dans le seul dessein d'en faire trafic par suite de la permission qu'ils se proposaient de solliciter.

Sacrée ambiance!

Durant la fin du XVIII et le début du XIXème siècle, La Moutena s'inscrit ainsi dans le rôle utile de ferme-logis intégrée à un site industriel de petite sidérurgie Franc-Comtoise.

Jean-Claude Olivier décède en 1821.

En 1826 le Haut-fourneau fonctionne 9 mois par an, traite 14 000 m3 de minerai de fer, consomme

3 600 m3 de charbon de bois, fabrique 40 tonnes de fonte de gueuse.

En 1836 la mine de Boucherans fournit annuellement 24 tonnes de minerai propre à la fusion se vendant 0,66 fr le quintal, elle emploie 6 ouvriers en hiver et 2 en été.

Le minerai de cette mine contient environ 24% de fer métallique. Le site d'exploitation consiste en galerie de pendage diagonale débouchant au jour servant de galerie de roulage et un grand nombre de galeries avançant suivant la pente du gite, elles ont 3 à 4 m de large et sont séparées par des piliers de 6 à 7 m de côté. Les ouvrages souterrains s'étendent sur une longueur de 300 à 400 m.

En 1837 le premier cadastre Napoléonien mentionne le Haut-fourneau de Moutaine démoli pour reconstruction.

L'histoire de La Moutena ne s’arrête pas là évidemment, en attendant la suite, réservez vos prochains séjours à découvrir le Jura, pour cela: contactez-nous pour préserver vos souhaits et vos envies.

signé Bonaparte 1er consul.

Pourquoi un tel arrêt au plus haut niveau de la République?

Et pourquoi Sept ans après?

Le citoyen Jean-Claude Olivier est membre d'une famille de maîtres de forges, riches propriétaires possédant des forges à Champagnole ( Martinet des Iles et forges Le bas) un haut-fourneau à Pont-du-Navoy et des terres où ils exploitent des mines à ciel ouvert et à galeries depuis 1782.

Jean-Claude Olivier s'adressa en l'an 2 à la commission des armées et poudres pour obtenir la permission de construire un haut-fourneau sur le ruisseau de Moutaine, dans un terrain appelé la grange de Viousse.

Cette commission renvoie sa demande à l'examen de l'administration du district d'Arbois pour vérifier si l'Entreprise d'Olivier devait apporter quelque utilité ou quelque préjudice, soit à la République soit à quelques particuliers.

L'administration du district fit visiter les lieux par un commissaire qui adresse son procès-verbal en assurant dans sa lettre du 22 messidor an 2 que le haut-fourneau n'était contraire ni aux intérêts de la République ni à ceux des particuliers voisins.

Ce procès-verbal étant égaré, une autre visite avec rapport furent effectués le 21 thermidor an 2. Cet acte constate :

1° que le haut-fourneau d'Olivier est environné de mines abondantes.

2° que les terrains sur lesquels il est assis sont stériles et sans valeurs.

3°que le cours d'eau est suffisant.

4° que sans se servir en aucune manière des forêts affectées aux salines de Salins, il existe dans le voisinage une quantité de bois appartenant aux communes et aux particuliers qui

peuvent être employés avantageusement, pour les propriétaires à l'affouage du Haut-fourneau.

A la vue de ces pièces et sur le rapport de la commission des armées, le Comité de salut public accorda le 2 nivôse an 3, la permission sollicitée par Olivier Jean-Claude, à savoir:

" sous la condition d'employer le produit à la fabrication de projectiles de guerre pour le service de la République."

Cet arrêté fut enregistré au greffe de la réformation des bois affectés aux salines de Salins sans aucune opposition.

Le maître de forges commença l'élévation de son Haut-fourneau la même année ou la concession lui en avait été accordée par l'autorité qui représentait celle du gouvernement.

Pour remplir les conditions imposées, J.C Olivier s'empresse de satisfaire aux commandes demandées par le Ministère de la marine durant l'an 4,5 et 6, initiées par la lettre du Ministre de la guerre le 28 pluviôse an 4.

Sur réclamation de la régie de l'enregistrement des domaines représentant les salines de Salins, le ministre des finances intervient auprès de l'administration centrale le 12 germinal an 5, sur les craintes et dommages causés aux Salines sur la pénurie de bois et la chèreté des transports par l'existence du Haut-fourneau de Moutaine-Aresches :

" Il a été construit un Haut-fourneau sur la rivière de Salins à 3 000 toises de la Saline Nationale de Salins, que l'activité de celui-ci donne des craintes d'une pénurie de combustibles préjudiciables à cette saline et peut la priver des voitures et conducteurs qui pourvoient à son alimentation, d'une crainte d'augmentation de 25 à50% du prix d'achat des combustibles."

Sur ce constat accablant, le Ministre demande de lui communiquer tous les renseignements nécessaires et si l'activité du Haut-fourneau est d'une importance majeure pour en autoriser le maintien.

Les salines de Salins donna ses observations le 20 floréal an 5.

1° que l'on n'avait point entendu les parties intéressées lors de la concession.

2° que la concession n'avait point rempli la condition qui lui avait été imposée.

3° qu'une plus grande consommation de bois nuirait à l’approvisionnement des habitants de Salins.

4° que les transports deviendraient plus onéreux par la concurrence.

La commune de Salins n'est pas en reste, elle répète les mêmes considérations et ajoute celle que l'agriculture pourrait souffrir d'un trop grand emploi de voitures, que le lavage des minéraux dans la rivière de Salins tendait à corrompre les eaux et à rendre l'usage dangereux pour le bétail.

IL est à noter qu'en effet le minerai de fer provenant de la " terre de fer" avant d’être introduit dans le haut-fourneau est extrait de sa gangue végétale par un lavage à l'eau à l'aide d'un patouillet installé généralement au bord d'un cours d'eau.

La sentence tombe le 19 prairial an 5, sur le rapport accablant du ministre des finances, le Directoire exécutif adresse un message au conseil des cinq cent pour la suppression du Haut-fourneau, en considérant la crainte de compromettre les approvisionnements en bois des salines de Salins et devoir renchérir les frais de transports.

Le 5 pluviôse an 6 J.C Olivier présente au Département du Jura un mémoire pour obtenir la maintenue de son Haut-fourneau.

L'administration centrale fut d'avis de conserver l'usine.

Il est nécessaire ici de rappeler que la famille Olivier à Champagnole comme à Pont-du-Navoy briguait et occupait des postes à la mairie en tant que conseillés et c'était bien le préfet qui nommait le maire et les adjoints, ainsi le 28 pluviôse an 8, Etienne Joseph Olivier maître de forges fut nommé Maire de Champagnole puis de nouveau de 1806 à 1815, il était le frère de J.C Olivier qui lui aussi fut maire, mais à Pont-du-Navoy.

De fait le 13 thermidor an 8, la régie des domaines demande des renseignements positifs à l'agent principal de la réformation des salines de Salins. Ces renseignements furent rédigés le 29 fructidor an 8. Ils sont accompagnés d'un tableau contenant par approximation l'état des produits des forêts qui sont implantées dans le voisinage du Haut-fourneau, l'état de la consommation annuelle en y comprenant celle de la Saline.

Il en résulte un excédent chaque année de 3 929 cordées, la plus forte consommation pour le Haut-fourneau était de 1 200 cordes.

Ce tableau offre des détails si évidents, que le ministre des finances dans sa lettre du 11 frimaire an 9 au ministre de l'intérieur le désigne comme devant satisfaire à toutes les explications désirées par le conseil des mines, ainsi le ministre de l'intérieur proposa dans son rapport au conseil d'état du 26 thermidor an 9 de maintenir le Haut-fourneau en activité.

L'affaire du Haut-fourneau de Moutaine fut entendu au conseil d'état, ainsi en décida le 1er consul dans son arrêt du 23 frimaire an 10 de maintenir en l'état le Haut-fourneau du citoyen J.C Olivier.

Celui-ci pour dissiper toutes les réclamations de la ville de Salins sur le lavage des minéraux dans la rivière, s'engagea à ne plus établir ses patouillets sur cette rivière.

Quelques restes de fondations de ces constructions sont encore visibles dans la pâture face à l'ancienne halle, au bord du ruisseau de Moutena et le long de la D 467; route qui à l'origine, dès que le raccordement fut établi au delà de Pont d'Héry avec l'ancienne voie de passage venant de Salins et passant par les monts de Champagny, se dénommait route de Besançon à Gex, puis route départementale n° 3.

Que dire de cette affaire, que par la situation du contentieux avec l'administration gouvernementale rien ne parait sur ce Haut-fourneau dans les recensements établis par l'administrateur du Directoire du district d'Arbois de 1790 à l'an 7 et rien n'a empêché le sieur Olivier de faire tourner son usine de Moutaine de la même manière que celles qu'il détenait ailleurs.

Ainsi il mentionne dans un mémoire qu'il rédige le 24 juillet 1811 son établissement de Moutaine tourne 6 mois/an, produit 55 000 de fonte avec un bénéfice de 3 850 francs, soit de l'ordre de 5 400 euros (le Franc germinal a été institué en France dès le 28 thermidor an 3).

Que pour ce site de production de fonte, il exploite donc, une mine de fer sur tout le terrain de la grange de Viousse située sur la commune d'Andelot-en Montagne au lieu-dit La Chassagne ( il est à noter la confusion faite par l'ensemble des documents officiels de l'époque stipulant que le Haut-fourneau était situé à Moutaine sur un terrain appelé grange de Viousse) .

Cette mine se tire en chasse ou plutôt à découvert, elle est de grains, il faut 5 voitures brutes en terre pour une lavée. Il y a 3 patouillets à bras éloignés d'un quart d'heure les uns des autres, alimentés par de l'eau de pluie, employant 12 ouvriers. Le plan cadastral de 1823 fait apparaître qu'à ce lieu existe auprès du chemin vicinal d'Andelot à la grange de Viousse une toute petite bâtisse dénommée la maison du mineur, construite près d'une mare où est précisé un lavoir, à quelques distances se situent 2 étangs avec chaussées et lavoirs, qui devaient servir donc de patouillets.

Cette mine était relavée dans un patouillet auprès du haut-fourneau, comme quoi les engagements avancés par J.C Olivier auprès de la ville de Salins 10 ans plus tôt ne sont pas très respectés.

Il exploite une autre mine sans demande ni concession proche de Cernans, elle est en roche et ne sert que de castille ou fondant pour le Haut-fourneau, elle se fait sur environ un quart de lieu d"étendue.

Il exploite encore une autre mine sur l'ex commune de Boucherans, au lieu dit la Saint Jean à 300 m au Sud-Est du village.

Dans son mémoire de 1811 il décrit cette mine de 72 ares qui comporte un puit de 25 m de profondeur et des galeries pouvant atteindre 200 m de long, que 4 ouvriers en 4 mois peuvent sortir ce qu'il faut pour un roulage de 6 mois du Haut-fourneau, que le Haut-fourneau est exploité par 2 chargeurs, 2 fondeurs, un remplisseur de rasses, 3 commis: un pour les mines, un pour les bois et un directeur pour le fourneau.

Le comportement conflictuel entre industriels semble être de mise et surtout entre les maîtres de forges.

Ainsi lorsque les sieurs Monnier et Jobez maîtres de forges en 1812 souhaitent reconstruire à Syam sur la rivière de l'Ain les unités tombées en ruines, de deux feux d'affinage avec ordon à dôme, un feu de platinerie, un feu de martinet, d'une fenderie et d'un laminoir; une opposition collective s'est formée de la part des sieurs Muller, Olivier des forges de Champagnole, de Jean-Claude Olivier de Pont-du-Navoy et de Boutaud maitre de forge à Sirod (Claude-Louis Boutaud épouse en 1802 Marie-Amable Morel de la famille Morel, maîtres de forges à Bourg-de-Sirod, associés et parents par alliance avec Claude Jobez depuis 1794, ce qui n’empêchera pas Claude Jobez en décembre 1810 propriétaire des 3/4 des forges de Baudin de faire sommation aux Boutaud, qui possèdent le reste, d'avoir à liciter l'usine estimée à 160 000 francs et somme les mêmes Boutaud de mettre à sa disposition un logement dans la maison de maitre qu'ils occupent à Bourg-de-Sirod).

Cela devait être merveilleux les réunions de famille!

Ce triumvirat a prétendu:

1° qu'au lieu d'une restauration, il s'agissait d'une création nouvelle, qui ne pouvait s'élever qu'au préjudice de la chose publique et en sacrifiant l'intérêt de plusieurs particuliers, en détruisant des établissements de même genre aussi anciens que légalement édifiés.

2° que ni les demandeurs ni les auteurs n'ont obtenu l'autorisation du gouvernement.

3° que dans le canton seul de Champagnole il existait une si grande quantité d'établissements de ce genre, qu'ils ont déjà détruit en partie les ressources nécessaires à leur entretien et que plusieurs sont tombés en fériation.

4° que le prix du combustible a été porté à des taux si excessifs, que le prix du fer en était augmenté et que les adjudicataires des coupes ne pouvaient le plus souvent remplir leurs engagements qu'en se ruinant et qu'enfin cet état de choses ne pouvait qu'empirer par la surconsommation de 6 000 cordes de bois par an.

5° que les habitants de Syam devaient s'opposer à ce nouveau projet s'ils ne voulaient voir la plus grande partie de leurs récoltes perdues par le gonflement des eaux.

6° et enfin que les demandeurs ont été propriétaires jusqu'en 1811 des hauts-fourneaux et forges du bourg de Sirod, suffisants pour eux et qu'ils les ont vendus pour acheter les nouvelles usines en ruines dans le seul dessein d'en faire trafic par suite de la permission qu'ils se proposaient de solliciter.

Sacrée ambiance!

Durant la fin du XVIII et le début du XIXème siècle, La Moutena s'inscrit ainsi dans le rôle utile de ferme-logis intégrée à un site industriel de petite sidérurgie Franc-Comtoise.

Jean-Claude Olivier décède en 1821.

En 1826 le Haut-fourneau fonctionne 9 mois par an, traite 14 000 m3 de minerai de fer, consomme

3 600 m3 de charbon de bois, fabrique 40 tonnes de fonte de gueuse.

En 1836 la mine de Boucherans fournit annuellement 24 tonnes de minerai propre à la fusion se vendant 0,66 fr le quintal, elle emploie 6 ouvriers en hiver et 2 en été.

Le minerai de cette mine contient environ 24% de fer métallique. Le site d'exploitation consiste en galerie de pendage diagonale débouchant au jour servant de galerie de roulage et un grand nombre de galeries avançant suivant la pente du gite, elles ont 3 à 4 m de large et sont séparées par des piliers de 6 à 7 m de côté. Les ouvrages souterrains s'étendent sur une longueur de 300 à 400 m.

En 1837 le premier cadastre Napoléonien mentionne le Haut-fourneau de Moutaine démoli pour reconstruction.

L'histoire de La Moutena ne s’arrête pas là évidemment, en attendant la suite, réservez vos prochains séjours à découvrir le Jura, pour cela: contactez-nous pour préserver vos souhaits et vos envies.

mentions légales.

.